The “GLEE” of Final Project in Chemical Engineering Department

(Catatan personal seorang dosen dalam membimbing 5 orang mahasiswa Teknik Kimia UGM untuk Tugas Akhir Perancangan Pabrik Kimia)

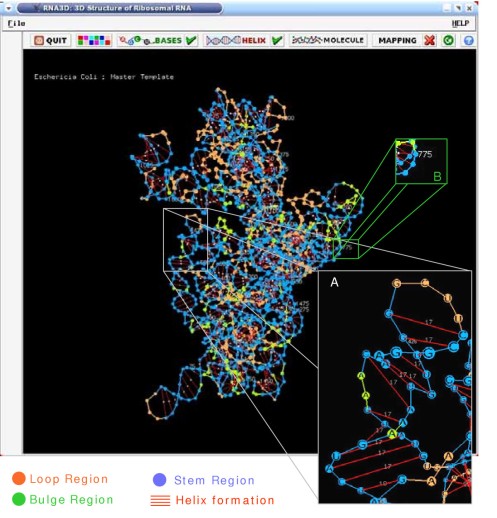

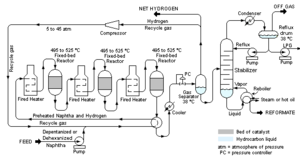

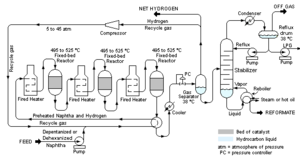

Kurang lebih seperti ini “tugas akhir” mahasiswa Teknik Kimia berupa perancangan pabrik kimia (ilustrasi dari wikipedia)

Seorang insinyur kimia memiliki tanggung jawab besar menyangkut keselamatan dirinya, orang-orang di sekitarnya, dan semua makhluk di lingkungan pabriknya. Ini sebuah tanggung jawab yang tidak main-main. Oleh karena itu, mahasiswa teknik kimia harus diuji berkali-kali untuk menjamin setelah mereka dilepaskan ke dunia nyata, mereka tidak akan “accidently” meledakkan pabrik. Dengan alasan itu pula, “Final Project(s)” di Jurusan Teknik Kimia UGM ada 3: penelitian, kerja praktek di pabrik, dan tugas perancangan pabrik kimia (TPPK).

Kalau mahasiswa mengeluh kuliah di teknik kimia itu berat, maka beratnya beban dosen mereka kira-kira dua kali lipat apa yang dia rasakan. Soalnya dosen adalah “sutradara” dalam semua kegiatan yang dirancang untuk si mahasiswa ini, agar dia bertransformasi dari lulusan SMA yang imut menjadi seorang insinyur kimia yang kompeten dan tangguh. Semacam dari K-pop (yang dengan lip-sync nebeng suara anggota boy band lainnya saja bisa) ke seriosa, di mana masing-masing harus bersuara dengan karakter yang sempurna.Tanggung jawabnya besar sekali, sehingga seringkali menguras energi saya sebagai dosen pembimbing tugas-tugas akhir ini.

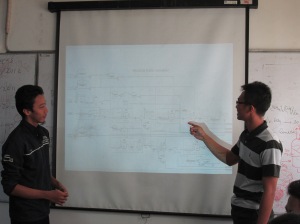

Yang disebut “konsultasi skripsi” untuk kelompok bimbingan saya adalah seperti ini: presentasi dan diskusi. Kadang-kadang mereka diskusi antar mereka sendiri, saya cuma jadi wasit saja dan memastikan tidak terjadi perkelahian *I love my job 😀 *

Kali ini yang akan saya ceritakan adalah tugas akhir yang paling akhir, yaitu TPPK. Setiap kelompok yang terdiri atas 2 mahasiswa harus merancang sebuah pabrik, lengkap dari ujung ke ujung, untuk menghasilkan suatu produk Y dari bahan baku X. Rancangan ini mencakup kalkulasi teknis sampai ketemu ukuran semua alat, berapa energi yang diperlukan, bagaimana spesifikasinya, apa materialnya, berapa operator yang diperlukan, dan sebagainya sampai berujung di analisis ekonomi untuk menjawab pertanyaan: apakah pabrik ini menarik untuk didirikan? Untuk pekerjaan sebesar itu, sepasang mahasiswa dalam tim ini diberi waktu 8 bulan. Idealnya, seorang dosen membimbing satu kelompok mahasiswa. Tapi karena jumlah dosen aktif di Jurusan Teknik Kimia UGM sepertinya kurang banyak, rata-rata setiap periode saya membimbing 2 kelompok, dengan tema yang berbeda. Pernah pada suatu periode saya membimbing 3 kelompok. Suami saya menjadi saksi betapa hal tersebut mempengaruhi kestabilan emosi saya 😀

Jangan dikira cuma mahasiswa yang bisa kayak begini. Saya sudah menemukan beberapa dosen yang selalu sedia Panadol dan berbagai variannya di meja mereka, termasuk saya sendiri juga. (ilustrasi dari urbanmoms)

Sebetulnya saya sangat menyukai tugas menjadi pembimbing tugas perancangan pabrik TPPK ini. Selama periode pembimbingan, dengan konsultasi rutin seminggu sekali dan kadang seminggu dua kali, saya menikmati acara belajar bersama dengan kelompok yang saya bimbing, dengan diselingi gossip-gossip hangat siapa pacarnya siapa, dll. Tapi karena harus membimbing begitu banyak orang (per semester bisa sekitar 10 orang, termasuk penelitian S1/S2/S3), saya exhausted dan mulai “kehilangan gairah”. Gawat. Apa jadinya bimbingan-bimbingan dalam “tanggung jawab asuh” saya jika saya-nya bahkan sudah kehilangan makna dari kegiatan pembimbingan ini … ??

Pada puncak kejenuhan saya, saya matikan Blackberry saya yang terus-menerus thang-thung email-email masuk dengan bunyi senada, “Selamat malam Ibu, mohon maaf kami baru bisa mengirimkan draft sekarang. Mohon direview. Nuwun sewu, Ibu, sekedar mengingatkan, deadline pengumpulan tanggal blablabla”. Bukannya tidak simpati pada nasib orang kepepet deadline, tapi kewarasan saya ada deadline-nya juga. Jadi demi kebaikan semua pihak, si Blackberry di-off-kan, masukin ke tas, saya mandi air anget, minum teh cammomile, dan nonton film Glee di TV.

Film yang lumayan bisa membuat saya sejenak melupakan problem-problem dunia nyata (foto dari uverseonline.att.com)

Sepertinya akan terlalu panjang cerita ini kalau saya menceritakan episode Glee yang saya tonton itu. Intinya saya sangat terinspirasi oleh Mr. Shue, tokoh guru SMA dalam film itu. Bahkan isyu-isyu yang sebetulnya sangat sensitif sekalipun, mengingat anggota klub Glee yang dibimbing Mr. Shue itu memang anak-anak “bermasalah” (ada yang hamil di luar nikah, ada yang trans gender, ada yang lumpuh, ada yang ayahnya sekarat digerogoti kanker, dll.), bisa menemukan jalan keluarnya dengan “bernyanyi bersama”. Mungkin memang yang seindah itu tidak akan terjadi di dunia nyata, tapi ada pelajaran-pelajaran yang memotivasi saya untuk “berubah” dalam cara saya membimbing mahasiswa-mahasiswa saya. Harusnya urusan saya jauh lebih gampang karena saya cuma menghadapi anak-anak yang mau merancang pabrik, tidak harus mengurus anak-anak bermasalah seperti Mr. Shue. Pelajaran paling penting yang saya lihat dari sosok Mr. Shue itu adalah keterlibatannya dalam project siswa-siswanya. Dia bukan “dewa” yang hanya mengkritisi hasil karya siswanya dengan label “benar” atau “salah”, tapi dia ikut membangun karya itu dengan sangat berhati-hati untuk tidak mendominasi. Jadi analoginya dengan kasus saya sebagai pembimbing TPPK: saya akan biarkan para bimbingan saya mengemukakan ide-ide mereka dengan cara mereka, baru kemudian saya akan tantang mereka dengan ide-ide saya, tidak untuk membuat mereka menerima ide-ide saya begitu saja, tapi untuk membuktikan ide mana yang terbaik. Saya akan “merancang bersama” dengan mereka, sebagaimana Mr. Shue kadang-kadang ikut bernyanyi juga dengan murid-muridnya. Saya tidak akan serta-merta menyalahkan sekalipun ide mereka luar biasa aneh. Saya akan berikan pilihan-pilihan pada mahasiswa saya, dan membimbing mereka untuk bisa “menilai” pilihan-pilihan tersebut secara objektif dan scientific. Mr. Shue kadang-kadang justru belajar gerakan-gerakan tari baru dari muridnya, demikian pula dengan saya. Ada kalanya mahasiswa saya menemukan jalan-jalan baru yang tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya, dan bisa jadi itu ide yang luar biasa jenius.

Begitulah awalnya, saya bertekad memformat ulang cara pembimbingan saya. Kebetulan saat itu periode baru untuk TPPK sudah diumumkan. Di akhir semester kemarin, 4 orang mahasiswa bimbingan TPPK menemui saya untuk memproklamirkan bahwa mereka akan mengejar-ngejar saya untuk mereview design mereka dalam 8 bulan ke depan. Entah apakah posisi rasi bintang saya tahun ini agak berbeda dengan biasanya, baru kali ini saya mendapatkan grup bimbingan TPPK yang seperti ini. Pada saat saya bertekad “berubah”, saya malah mendapatkan bimbingan dengan spec yang tidak seperti biasanya.

Empat-empatnya adalah lelaki (biasanya bimbingan saya didominasi oleh perempuan, mungkin karena perempuan lebih tabah menghadapi saya), dan empat-empatnya ini adalah aktivis. Biasanya mereka nongol di kantor saya cuma kalau sedang ada perlunya saja untuk urusan organisasi mereka, misalnya minta alamat alumni untuk minta sponsor. Sekarang mereka minta dibimbing TPPK? Weits … FYI mahasiswa bebas memilih dosen pembimbing TPPK. Makanya saya terheran-heran, karena biasanya mahasiswa yang memilih saya adalah tipe-tipe “pertapa” yang sudah booking spot khusus di gua-gua perpustakaan UGM … bukan dari “golongan” aktivis-aktivis seperti ini. Jangan-jangan saking stress-nya nih anak-anak ini.

Terus-terang saya curiga pada anak-anak ini saat mereka pertama kali menemui saya. Bertahun-tahun mendampingi Keluarga Mahasiswa Teknik Kimia, saya cukup mengenal pola para aktivis ini. Mereka ini anak-anak super cerdas, yang tahu betul bagaimana mendapatkan target-target mereka. Bahkan jumlah membolos kuliah pun akan mereka “optimasi” supaya organisasi tidak dirugikan oleh kesibukan kuliah mereka.Sudah jelas termasuk dalam definisi “optimasi” ini adalah meminimalkan kerepotan dalam mencapai hasil semaksimal mungkin. Definisi itu jelas tidak match dengan saya. Saya selalu membuat repot para mahasiswa bimbingan saya karena saya orangnya “ngeyelan”, tidak mungkin menerima begitu saja hasil hitungan mereka. Selagi saya sibuk menduga-duga dengan penuh kecurigaan, mereka mulai memperkenalkan rencana rancangan pabrik mereka.

Maulana Gilar Nugraha dan Aldin Muhammad Qadrian, perancangan pabrik phtalat anhydrid dari ortho-xylene, periode November 2013-Juni 2014

Kelompok pertama adalah Maulana Gilar Nugraha, mantan ketua KMTK (!) dan Aldin Muhammad Qadrian (ini mantan pejabat KMTK juga). Mereka mau buat pabrik asam phtalat anhidrid. Biasanya pabrik-pabrik yang sudah ada beneran begini tidak begitu “menggairahkan” buat saya karena rutin-rutin saja. Reaktor, menara distilasi, heat exchanger, pompa … *hoahhheeem –ngantuk deh*. Nah ini mulai keluar istimewanya anak-anak ini. Mungkin membaca gelagat saya meraih cangkir kopi saya, mereka merasa bahwa saya tidak bersemangat. Lalu si Maul dan Aldin ini mengatakan bahwa ada alat aneh di pabrik ini. Hm? Saya langsung meletakkan cangkir kopi saya. Makin aneh makin bagus! Di pabrik ini pemurnian produk dilakukan dengan sebuah alat yang disebut “Switch Condenser”, di mana operasinya berganti-ganti antara sebagai crystallizer dengan sebagai melter, di alat yang sama, dengan switching secara periodik antara pendingan dan pemanasan. Nah, jadi asyik kalau begini. Saya langsung jadi bersemangat menjadikan Switch Condenser ini sebagai detail design mereka. Saya gembira karena akhirnya menemukan bagian exciting dari pabrik mereka. Saya jadi lupa dengan kecurigaan saya mengapa ini si mantan ketua KMTK memilih saya sebagai pembimbingnya walaupun saya yakin sudah beredar isyu di luaran bahwa lolos dari saya adalah sebuah perjalanan terjal berliku :p

Saya punya catatan-catatan menarik dari diskusi-diskusi saya dengan Maul dan Aldin, besok saya ceritakan di episode tersendiri karena betul-betul sangat menarik dan worthy satu chapter tersendiri.

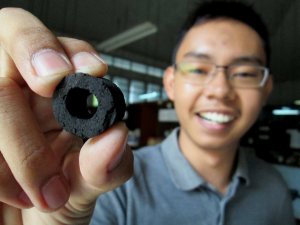

Bobby Nugroho Wicaksono dan Cholila Tamzisy (plus tidak tampak dalam gambar Benny), pabrik chitosan pharmaceutical grade dan nano-chitosan dari limbah cangkang kepiting, periode November 2013-Juni 2014 (selesai di bulan Maret 2014)

Kelompok kedua lebih membuat saya terkaget-kaget lagi. Bobby Nugraha Wicaksono (tokoh Chem-E-Car, tim yang bisa-bisanya punya ide menamai mobil-mobilan mereka dengan nama-nama para munyuk di cerita Ramayana), berpasangan dengan Cholila Tamzisy a.k.a Azis (yang kalau ketemu saya selalu membuat saya salah tingkah karena ngomongnya pakai bahasa Jawa krama inggil). Yang ini betul-betul suicidal mission dan kok ya pakai ngajak-ngajak saya ikut terlibat dalam petualangan mereka. Mereka berdua berambisi ikut lomba rancang pabrik di ITB. Bukan soal ambisi kompetitifnya yang bikin saya mules seketika. Tapi durasi pengerjaannya untuk sebuah rancangan se-detail itu. Formatnya berbeda dan harus ditulis dalam bahasa Inggris. Edian … Dengan harap-harap cemas saya bertanya, “Berapa bulan waktu kita?”. Dengan senyum lebarnya yang khas, si Bobby menjawab, “Cukup lama kok Bu, 3 bulan”. Saya menoleh ke si Aziz, berharap dia meralat yang “3 bulan” itu. Tapi yang bersangkutan malah nyengir sambil mengangguk-angguk yakin, “Sudah saya perhitungkan cukup kok Bu, kami sudah buat jadwalnya.” Lah … sampeyan sudah lihat jadwal saya apa belum … ??? Terus-terang saya nyaris ogah banget waktu mereka minta saya membimbing mereka dalam misi penaklukan lomba ITB ini. Lha yang 8 bulan saja membuat saya migraine. Yang ini 3 bulan?? Yang bener saja … ini bakal brutal banget. Bahkan saya ngeri membayangkannya.

Tapi kalau Anda sudah pernah bertemu Bobby dan Azis, Anda akan paham mengapa saya tidak bisa menolak. Mereka berdua itu begitu yakinnya sampai-sampai tanpa saya sadari akhirnya saya ikut yakin juga. Ditambah anggota tim mereka satu lagi (lomba rancang pabrik ITB menentukan jumlah tim 3 orang), namanya Benny, tidak banyak berkata-kata, cuma menatap saya dengan pandangan yang saya tafsirkan sebagai, “Mosok Ibu nggak berani sih?”. Benny ini pendiam, tapi saya mulai berpikir jangan-jangan dia menggunakan metode komunikasi telepati. Soalnya dengan kata-kata singkatnya, seringnya saya langsung percaya.

Dan terus-terang, ini dia kelemahan saya, saya selalu mudah tertarik pada ide-ide gila. Trio ini akan merancang sebuah pabrik yang mengubah limbah cangkang kepiting menjadi larutan nano-chitosan (si Bobby dengan bangga mengatakan, “Serem kan Bu, nano-chitosan !!!”) yang akan digunakan sebagai pengawet hasil tangkapan nelayan, sehingga tidak perlu menggunakan formalin. Mereka bahkan sudah “berteman” dengan para peneliti nano-chitosan di UGM, Dr. Ronny Martien dari Fakultas Farmasi, dan seorang dosen Teknik Kimia UGM Ibu Yuni Kusumastuti, yang hampir doktor dari Jepang dengan riset chitosan. Ini yang membuat seorang “aktivis” berbeda dari mahasiswa “regular”. Referensi mereka ternyata tidak hanya berupa textbook dan jurnal, tapi juga berwujud manusia-manusia. Malah saya perhatikan, referensi mereka lebih banyak berupa manusia daripada barang cetakan. Mereka bahkan masuk-masuk ke lab Dr. Ronny dan mencoba sendiri membuat nano-chitosan di sana … bayangkan, dosen di fakultas lain pun sampai bisa membiarkan anak-anak ini jungkir balik di labnya !!! mosok saya tega menolak … ? Dan ketika si Bobby, tentu dengan senyum lebarnya dan logat Jawanya itu, muncul di kantor saya sambil membawa larutan nano-chitosan yang dia buat di lab Dr. Ronny Martien, saya berjanji pada diri saya sendiri untuk ikut berjuang mati-matian bersama mereka mengejar gelar juara di lomba rancang pabriknya ITB !! Ini pertama kalinya dalam sejarah, satu kelompok mahasiswa TPPK sampai mencoba membuat produknya, dan tanpa saya suruh!! Akhirnya memang saya tidak bisa mengikuti jadwal mereka yang mintanya ketemu seminggu 2 kali dengan saya. Saya hanya bisa bertemu seminggu sekali, tapi saya bersedia membuat pertemuannya di hari Sabtu supaya tidak terganggu kegiatan lain, dan mereka bisa konsultasi “sak-bosen-e”. Begitulah, pertemuan pertama ditutup dengan kesepakatan itu.

Tapi setelah mereka berlalu dari kantor saya, saya jadi berpikir … Definisi “sak-bosen-e” itu bisa jadi boomerang buat saya … Bagaimana kalau mereka nggak bosen-bosen juga? :p Wah saya jatuh ke “perangkap” mereka, acara rutin eksperimen dapur saya setiap hari Sabtu bisa tergusur urusan limbah kepiting si Bobby cs. Double gawat. Bagaimana caranya saya bisa jadi “Mr. Shue” si guru ideal itu tanpa mengorbankan pihak/hal lain? Termasuk mempertimbangkan Maul dan Aldin, saya harus bisa membimbing mereka dengan intensitas yang sama juga walaupun mereka tidak ikut lombanya ITB.

Darma Reza Syahputra, asisten saya dalam pembimbingan tugas perancangan pabrik periode November 2013-Juni 2014

Di tengah-tengah kegalauan saya, tiba-tiba Allah SWT mengirimkan “tim SAR” ke kantor saya. Namanya Darma Reza Syahputra. Ini aneh juga ceritanya. Dia ini mahasiswa yang satu angkatan lebih tua daripada Maul dkk. Dia datang kepada saya tentunya bukan karena ingin memecahkan masalah saya, tapi justru membawa masalah baru buat saya. Dia sudah selesai kuliahnya dengan IP kategori cum laude, sudah kerja praktek, sudah ujian pendadaran TPPK. Tinggal kurang tugas akhir yang satu lagi: penelitian. Nah si Darma yang pada dasarnya pejuang (kalau lahirnya di tahun 1930-an, dia pasti ikut Tentara Pelajar dan menyerbu KNIL Belanda di paling depan), karena suatu hal, mati kutu di penelitian. Entah dengan menghitung kancing baju (seperti si Kiki kalau bingung jawaban check-point ujiannya) atau bagaimana, kok ya malah minta saya jadi pengganti pembimbing risetnya. Betul-betul mentalitas Tentara Pelajar. Sudah tahu riset saya kebanyakan riset bioproses yang perlu waktu dan kesabaran, sementara dia (logikanya) ingin segera lolos dari lubang jarum Teknik Kimia UGM, lha kok malah milih saya. Singkat cerita, dia bergabung dengan grup riset saya dan memang akhirnya berhasil menyelesaikan penelitiannya. Setelah penelitian selesai, dia jadi nganggur nunggu periode wisudanya. Sambil mulai ikut rekrutmen di beberapa pabrik dan bekerja untuk membiayai ekstensi studinya yang nambah 1 semester itu, dia masih tinggal di Yogya. Jadi muncullah ide itu: merekrut Darma menjadi asisten saya dalam membimbing Maul/Aldin dan Bobby/Azis/Benny. Saya merekrut dia bukan hanya karena dia berhutang budi pada saya soal pembimbingan penelitiannya (hahahaha), tapi betul-betul secara profesional karena dia sangat kompeten untuk itu. Ini adalah paid job, saya bayar dengan membagi 2 honor pembimbingan TPPK yang saya terima. Tidak besar, tapi fair. Karena saya juga dapatnya tidak besar dari negara UGM, ya honor asisten terpaksa menyesuaikan 😀 Eh, dia mau. Tanpa menanyakan honornya berapa … hahaha … *UGM banget deh*

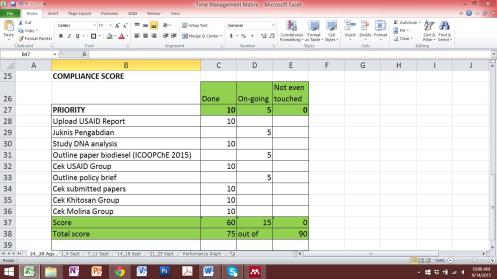

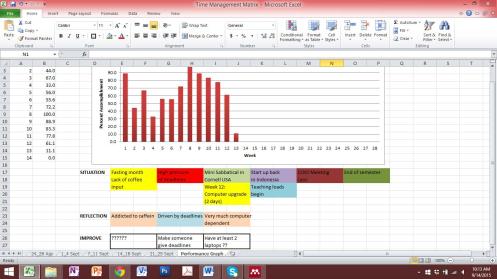

Itulah sejarah lahirnya sistem baru yang saya terapkan untuk pembimbingan TPPK. Sekarang acara konsultasi saya buat dalam format “business meeting”, di mana setiap kelompok mempresentasikan progressnya, dan harus mempertahankan ide-idenya terhadap serangan saya dan juga serangan-serangan dari kelompok lain serta tentu saja kritik-kritik dari Darma. Kedua kelompok bimbingan saya harus konsultasi pada jam yang sama, saling nonton presentasi, dan saling mengkritisi. Sebelum presentasi, mereka konsultasi ke Darma dulu sehingga pada saat progress-nya mereka presentasikan di depan saya, konsepnya sudah matang. Setelah lolos presentasi, mereka merevisi naskahnya lalu email ke saya untuk final check.

Ternyata saya berhasil menciptakan “Glee” dalam pembimbingan TPPK saya *dancing* Saya sangat menikmati sesi-sesi diskusi yang setiap hari Sabtu itu. Dengan memberikan ruang besar bagi mereka untuk “mengekspresikan diri”, ternyata menyenangkan sekali membimbing mahasiswa-mahasiswa matang yang masing-masing punya karakteristik sangat kuat sebagai branding mereka.

Baru kali ini saya punya bimbingan tugas perancangan pabrik bisa menceritakan persamaan diferensial dengan gaya orasi (ilustrasi dari hensdalehighschool.com)

Si Maul, dengan pengalamannya sebagai juragan KMTK, mempresentasikan hitungan-hitungan yang teknik kimia banget itu dalam gaya orator, jadi saya tidak ngantuk walaupun dia sedang cerita tentang persamaan-persamaan untuk estimasi koefisien transfer panas. Si Aldin … nah baru tahu saya … dia punya gaya unik membuka setiap presentasinya dengan “Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuuuuuuuuh” dengan nada seorang ustadz membuka pengajian … sehingga kami semua seperti terhipnotis untuk selalu menjawab uluk salam itu dengan nada pengajian juga J Lalu saat dia akhirnya berhasil menyusun model matematisnya, dia akan mempresentasikan dengan tidak lupa didahului puji syukur ke hadirat Allah SWT. Bagus juga kalau bisa sering-sering mendapat mahasiswa seperti ini, agar saya tidak lupa untuk memikirkan kehidupan religius saya.

Bobby, Azis, dan Benny, menamakan kelompok tugas perancangan pabrik mereka sebagai PT. Segara Arta International. Pakai tulisan Jawa segala. Saya merasa sukses sekali sebagai dosen, melihat logo yang merefleksikan karakter yang menjadi idealisme UGM: berakar kuat, menjulang tinggi … locally relevant, globally engaged.

Kelompok satunya tidak kalah unik. Saya sampai melongo saat mereka menayangkan sebuah logo yang mirip logo Starbuck, tapi ternyata gambar kepiting, dengan tulisan Jawa dan tulisan normal “PT. Segara Arta International”. Katanya itu nama kelompok mereka. Saya pikir-pikir, logo itu merepresentasikan karakter mereka dengan sempurna. Mereka memang kombinasi Starbuck (high class, sophisticated, dalam hal ilmu teknik kimia mereka –saya sampai sering harus ngaku kalah sama ide-ide mereka) dan Mr. Crab-nya Sponge Bob karena mereka bisa mempresentasikan hal-hal teknis yang sangat serius inovasinya dengan kocak sehingga saya sangat terhibur hahahaha …

Misalnya, salah satu sesi diskusi berakhir deadlock karena kami tidak sepakat dengan teknik yang mereka gunakan untuk “menyambung” bagian batch dengan bagian kontinyu dalam pabrik mereka. Saat itu musim ujian akhir semester, jadi sepertinya mereka tidak cukup punya waktu untuk memikirkan desain mereka dengan seksama dan tentu saja saya dan Darma menemukan banyak sekali kelemahan pada rancangan mereka. Akhirnya time-out, mereka minta perpanjangan waktu 1 minggu untuk tugas itu. Hari Sabtunya, Bobby/Azis/Benny mengagetkan saya dan Darma dengan pembukaan presentasinya.

Seringkali sulit menjaga “gengsi sebagai dosen” di depan anak-anak ini 😀 (foto dari expostfacto.co.uk)

Begini kata si Bobby, tentu dengan logat Jawanya, “Akhirnya kami menemukan metode yang sempurna untuk memecahkan problem kontinuitas di pabrik kami, yaitu NJNK method.” Bobby diam sejenak. Glek … metode NJNK ??? Pikiran saya berputar cepat men-scanning semua ingatan saya tentang chapter-chapter buku-buku perancangan teknik kimia. Duuuh … why can’t I remember anything about this one? Bagaimanapun saya ada “gengsi”-nya juga kalau sampai harus bertanya, “Metode NJNK itu apa ya?”. Saya melirik si Darma, berharap ada clue dari dia. Tapi wajahnya juga tampak sedang berpikir keras. Sepertinya Bobby cs sangat menikmati kebingungan saya, dan dengan nada super ceria dia bercerita, “Ini adalah metode penemuan kelompok kami. NJNK method singkatan dari Ngisi siJi Ngisi Kabeh” … Ingin saya lempar sandal beneran … pantesan saya tidak bisa menemukan “NJNK Method” dalam kamus besar teknik kimia di otak saya!! Untungnya cara yang dia usulkan betul-betul cemerlang sehingga sandal saya tetap pada tempatnya.

Begitulah, dalam setiap sesi konsultasi, dua jam berlalu tidak terasa …. Kombinasi gaya orator dan pengajian dari Maul dan Aldin serta gaya stand up comedy kelompok Bobby/Azis/Benny memberi “rasa” lain dalam sebuah kegiatan rutin yang sudah saya jalani sejak tahun 2005. Saya jadi berpikir tentang mantan bimbingan saya yang jumlahnya sudah mencapai lebih dari 40-an. Saya sangat menyesal bahwa saya tidak memberi kesempatan cukup buat mereka untuk menunjukkan “warna” mereka sebagaimana kesempatan yang saya berikan pada Maul, Aldin, Bobby, Azis, dan Benny. Misalnya saya ingat sekali ada salah satu bimbingan saya yang waktu diuji pendadaran oleh Pak Imam. Bahkan Pak Imam yang terkenal serem itu berkomentar, “Wah, bimbingan Bu Wiratni galak banget”. Coba kalau saya juga mengasah “kegalakannya” selama konsultasi dengan saya … hahaha … bakal jadi ujian pendadaran paling tak terlupakan dalam sejarah Teknik Kimia !!! Mereka menghasilkan rancangan-rancangan yang bagus, tetapi tidak betul-betul memunculkan kepribadian mereka di situ. Saya hanya bisa minta maaf tentunya pada mereka, karena saya pun memerlukan waktu untuk mendewasakan diri saya sebagai pembimbing.Ternyata, buat saya, lebih puas rasanya melihat mahasiswa-mahasiswa saya “tumbuh”, muncul karakternya, dan mampu mengenali kelebihan-kelebihan serta kekurangan-kekurangan mereka sendiri, daripada sekedar memastikan mereka mahir mencet-mencet kalkulator saja.

Dari pengalaman membimbing selama ini, saya menyimpulkan bahwa pembimbingan adalah seperti kita menanam benih. Memupuk, menyirami, menyiangi, tetapi memberi ruang cukup lebar bagi si tanaman untuk tumbuh membentuk pohon yang kuat dengan cabang-cabangnya sendiri (ilustrasi dari growingyourlegacy.com)

Hal yang penting juga adalah bahwa saya belajar membuat mereka bisa menemukan sendiri kesalahan mereka. Kata-kata “kamu salah”. “ini perlu major correction”, dll. adalah pemaksaan persepsi dan pemuasan arogansi pribadi saja, bukan semangat untuk membuat jadi lebih baik. Saya sering membiarkan mahasiswa saya salah dulu tapi memberikan hint sampai dia mengatakan sendiri, “Woooooh, salah ini Bu … bener ya Bu, saya salah?” Lalu saya akan bertanya, “Apa iya salah? Harusnya bagaimana?” … dengan demikian saya menghasilkan orang-orang yang berpikir. Bukan orang-orang yang merasa sangat takut salah. Salah itu tidak apa-apa. Maka jangan lemparkan kesalahan pada orang lain. Hadapi dengan pikiran jernih dan koreksi, beres. Dan kehidupan saya sebagai dosen pun menjadi lebih menyenangkan 😀

Pembimbingan yang baru berjalan sekitar 4 bulan saja sudah menghasilkan catatan sepanjang ini. Itu pun belum semua keasyikan diskusi-diskusi kami saya ceritakan di sini. Semoga para mahasiswa bimbingan saya itu menikmati proses “pendewasaan” ini sama besarnya sebagaimana saya menikmatinya.

I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel (Maya Angelou)

Ditulis dalam CATATAN BERSAMA MAHASISWA